最近看到美國知名的媒體寫到:有些男生的焦慮症,常嚴重到好像要心臟病發作,不得不送急診時,才會揭露出來。通常,發作時好像心臟病、送急診檢查又正常、會焦慮擔心再度發作,就很可能是「恐慌症」了。

在我剛來到五甲開精神科診所時,民眾對恐慌症的瞭解有限,常看到延遲就醫很久,全身顫抖走進診間的病人。還好多數恐慌症病人對藥物反應不錯,服藥後很快就能改善。現在,知道什麼是「恐慌症」的民眾比以前多很多,通常有一些徵兆出現,就會有親友提醒,這可能是恐慌症,趕快去看診。

為什麼恐慌症跟心臟疾病容易混淆?

恐慌發作時,常會出現多種劇烈的身體不舒服感覺,包括:

-

心悸心跳加速: 感覺心臟劇烈跳動、心跳速率明顯加快。

-

胸痛或胸部不適: 感到胸口疼痛、緊縮或不適。

-

呼吸困難: 覺得吸不到氣、或喉嚨有緊縮感,類似被掐住一樣喘不過氣。

-

顫抖、發抖: 身體不自主地發抖或顫抖。

-

冒汗、忽冷忽熱: 突然全身冒汗,有時會覺得發冷打顫、或突然感到熱潮襲來。

-

噁心、腹部不適: 感到想吐、反胃,或者腹部絞痛等不適。

-

頭暈目眩: 感到頭暈、站立不穩,甚至有快要昏厥的感覺。

-

四肢麻木刺痛: 手腳出現麻木或刺麻的感覺。

-

強烈恐懼感: 患者會有一種好像快昏倒、休克、死掉的強烈恐懼,伴隨著害怕自己失去控制甚至死亡的念頭。

-

不真實感或自我脫離感: 覺得眼前的環境變得不真實,或像是跳脫了自己的身體在旁觀自身(稱為去現實感或自我分離感)。

以上症狀通常在恐慌發作時突然出現、且快速達到高峰,持續數分鐘後開始緩解。發作過程中患者常感到極度驚恐,甚至會因為症狀劇烈而以為自己快要喪命。恐慌發作雖然難受,但不會直接造成生命危險,只是這感受非常逼真,會讓病人害怕還會不會再發作。

如果病人還不知道這可能是恐慌症,常會恐懼自己得了心臟病、中風、會有其他心血管疾病。強烈的恐懼會讓病人非常擔憂,然後過度焦慮又讓恐慌症容易再發作。

萬一如果是心臟病呢?

恐慌症跟心臟疾病會有些重疊的症狀。如果感覺像是心臟疾病,先做些檢查會比較安心。心臟病發作的典型症狀,例如胸部的壓迫性疼痛(有時會擴散到手臂、背部、頸部或下顎)、呼吸急促、冒冷汗、噁心以及頭暈等。心臟疾病跟恐慌症都有可能讓病人感到強烈不適與恐懼,但心臟病發作通常還伴隨胸口沉重或壓迫感,且疼痛可能向身體其他部位放射,而恐慌發作引起的胸痛較常局限在胸前,性質上可能是尖銳刺痛,較少出現像「胸口被大石壓住」那樣的感覺。

除了症狀的細微差異,發作的時機和持續時間也是重點。恐慌發作往往突然猛烈發生,在數分鐘內就達到高峰;心臟病發作的症狀通常逐漸加劇,可能在幾分鐘到幾小時內持續存在或反覆惡化。恐慌發作的症狀,通常在幾分鐘至一小時以內消退,發作過後患者常覺得精疲力竭、但症狀會明顯緩解。除非及時接受治療,心臟病發作造成的胸痛和不適不會自行消失,疼痛強度可能時高時低但持續存在。

心臟病發作常常在體力勞動或劇烈活動後出現(例如提重物、爬樓梯後突然感到胸痛),而恐慌發作有時會在休息狀態下無預警發生。還有一點值得注意:恐慌症病人有時會在睡夢中驚醒並恐慌發作,但這類病人通常白天也有發作病史。如果一個人在沒有恐慌症病史的情況下半夜被胸痛痛醒,就更應提高警覺,因為這可能是心臟問題的警訊。

接下來講一下常見容易誘發恐慌發作的場景:

封閉或狹窄空間情境

密閉、狹窄的空間,常會誘發恐慌發作,如果加上「空氣不流通感覺」就更常發生。最典型例子是電梯:許多恐慌症或幽閉恐懼者,害怕被關在電梯等密閉空間,擔心空氣不夠或無法脫身,因而引發強烈的驚恐反應。有些病人在急性期甚至連自家浴室或廁所門都不敢上鎖,擔心待在裡面發作沒有人能及時援助。各種狹小密閉的場所,如擁擠的更衣室、窗戶緊閉的房間、醫療檢查時的密閉空間如電腦斷層、核磁共振,都常誘發恐慌發作。我曾遇過有些病人在「牙醫治療」或「剪頭髮」時發作,這就還加上「身體被限制住的壓迫感」以及「儀器、剪刀帶來的威脅感。

交通運輸場景

飛機與空中旅行

搭飛機是恐慌症病人最大挑戰,因為飛機是密閉空間、通常空氣不太流通又有很多乘客,而且在高空完全無法脫離。飛機一旦起飛後,乘客無法隨意離開,這種無法逃離的處境會放大患者對發作的恐懼。有些人在飛機上會出現失去控制或即將窒息的非理性念頭。恐慌症病人如果要搭飛機,我會預先準備一些備用藥物,避免原本已經控制住的病情又再爆發。

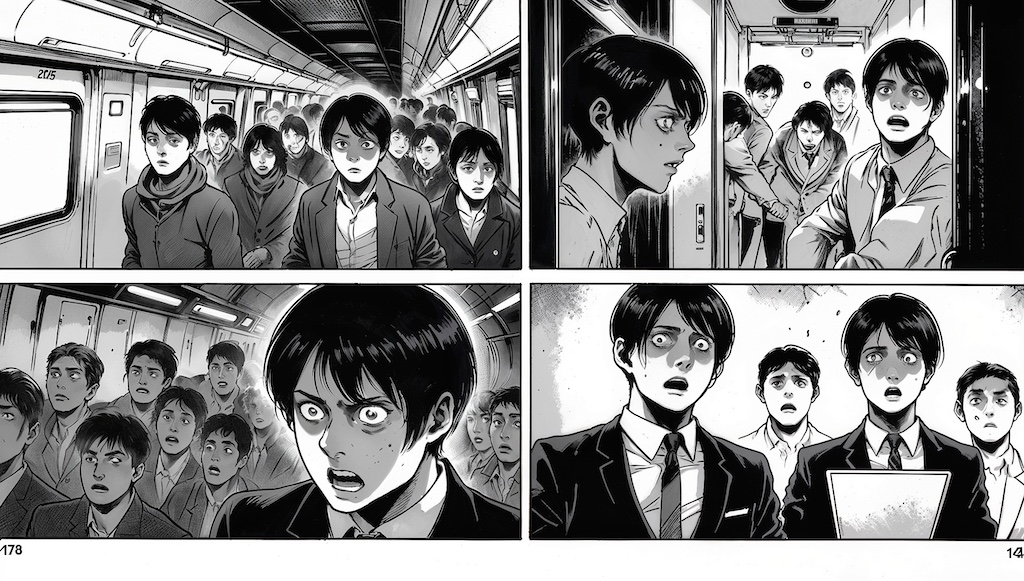

火車、捷運與其他公共運輸

火車、捷運、高鐵、遊覽車等大眾運輸工具,也常誘發恐慌症。恐慌症病人常會害怕搭乘滿載乘客的捷運或公車。乘客眾多、空間局促再加上車廂密閉,可能誘發他們強烈的焦慮與恐慌症狀。我曾經遇過病人因此不敢搭遊覽車,失去許多跟朋友同樂的機會。當然,這些病人通常也不敢搭飛機。

自行駕車、高速道路與隧道

恐慌症病人常在開車、搭車時感到不安,特別是在高速公路或經過長隧道時。高速行駛時不易立即停車,長隧道內空間封閉、沒有出口,一旦出現恐慌症狀無法快速離開、甚至也無法停車。跨海大橋或高架橋也會讓許多病人感覺不舒服。高速公路的速度感會讓恐慌症病人更加不安。這造成許多病人不敢開車上高速公路、或得避開一些隧道、高架橋,造成通勤、出遊的不便。

人群密集與公共場所情境

擁擠的人群、即使是在開闊的公共場合,對恐慌症病人也常造成考驗。例如購物中心、超市、百貨商場等人潮很多的場合,病人會擔心一旦身體不適,無法迅速逃到安全的地方或迅速求助。有些恐慌症病人在賣場排隊結帳時特別焦慮,因為夾在排隊隊伍裡時會進退不得,怕發作時的驚慌模樣「出糗」、然後無處可躲。演唱會、大型集會也常誘發恐慌。室內空氣不流通造成二氧化碳濃度升高,也容易觸發生理性的驚恐反應。

廣闊的開放空間有時也會引發恐慌,這是「懼曠症」、「廣場恐懼症」名稱的由來。在遼闊的戶外廣場或空曠街道上,一旦感到孤立無援、逃生與求救不易,也常讓病人陷入驚恐。有些病人國外旅遊時,因為空間廣闊、人煙稀少,在自然美景前恐慌發作。

社交與公開場合情境

某些恐慌症病人在社交場合或公開演講、簡報情境下容易發作。眾人注視的壓力、過度關注在自身狀態、加上通常是在密閉空間而且聚集許多人,也就容易誘發恐慌症狀。恐慌發作可以發生在工作會議、以及任何需要當眾表現的時刻。當病人越擔心自己會被眾人目睹自己恐慌發作,反而就越容易發作。一些病人開始迴避各種可能需要「曝光」的情境,例如發言、參加活動、或與陌生人交談。迴避行為會讓病人的人生又受到更多限制。

結語

治療恐慌症最重要的觀念是:不要因此處處迴避、限制住自己的人生。藉由藥物治療、認知心理治療、各種放鬆訓練,恐慌症的治療目標就是「恢復原本正常的人生」,繼續過原來的日子。當然,有些病人身邊還是要隨時帶著備用的鎮靜劑,遇到像是「搭飛機」等恐慌症病人很難度過的關卡,藉由鎮靜劑讓症狀緩和,一樣可以遨翔全世界,觀光、旅遊、購物或工作、探親都不受影響。

==看診提醒