(一)

2013年七月一日,蘋果日報頭條報導「輕率診斷,全班竟近半過動兒」。消息來源是,李佳燕醫師與人本教育基金會舉辦的活動。

從報導內容,看不出記者有盡到「查證的義務」。這是怎樣的班級?如何確認「十二人」的數字?這是怎樣的導師?他們遇到怎樣的醫師?這中間有沒有任何「輕率」的地方?誰該負責?還是說,這只是常態分布下偶爾會出現的特例?

媒體報導,不可能百分之百真實,也沒有百分之百的「真相」。媒體能做的基本功,就是盡「查證的義務」。越重要、越有爭議的新聞議題,查證的難度可能就更高,需要花的時間越多。

蘋果日報過去常做一些耗費時日的調查報導,現在面臨虧損壓力,這類調查報導變少了。如果跟那些深入的調查報導相比,在這則「輕率診斷,全班竟近半過動兒」,我們看不到記者有盡「查證的義務」,回答我們上面提到的那些疑問。

當然,這樣的新聞題材,有很高的查證難度。這牽涉到個案的隱私,知道內情的人不會輕易透露給記者。就算記者知道是哪一個國小、哪一班、那些學生服藥,要蒐集到足夠的資訊來判斷是否「輕率」、到底嚴不嚴重,這遠超過日報記者的負荷能力—–畢竟,日報記者不可能花一個月時間來追這條新聞。

問題是,如此一篇查證困難的報導,讀者該相信幾成?

(二)

醫師對外發表涉及醫療專業的言論,不管是在媒體、網路、演講、座談會或其他公開場合,需不需要負查證義務?當然要。醫師發表醫療專業資訊,必須有足夠的證據力。涉及其他醫療人員時,醫師自己也有查證義務,不能只是聽說了就把話傳出去。

醫師背負著專業形象,在許多涉及公眾的行為上,必須比一般社會大眾更嚴謹。當發生醫療糾紛時,病家可能會對記者大罵醫師,但醫師通常不會攻擊病人與家屬,只會按照證據說話。這就是專業身份的代價。

李佳燕醫師與她關心兒童教育的伙伴,聽到有國小一個班級許多人服用過動症藥物,甚或她們可能不只聽過一次這類的訊息。她們很焦急,覺得這是很重要的問題,於是在很多場合提到這樣的案例。

問題是,李佳燕醫師與她的伙伴,應該是沒有查證的能力。就算她們其實知道是哪個班級、哪位導師、或哪些開藥的醫師,她們也不可能取得詳細的看診記錄,或跟所有相關的人一一訪談。

所以到最後,還是卡到一樣的問題:李佳燕醫師與她的伙伴提出的,到底是不是事實?就算數字是真的,我們怎麼知道,到底有沒有人「輕率」?下次如果又有哪位醫師、老師、民代或社運工作者說,某某縣市某國小某班,有十幾位學生服用過動症藥物,我們到底能不能採信?

如果查證如此艱難,李佳燕醫師就永遠不能談論這些問題嗎?立委林淑芬的質詢,倒是提醒我們體制內的解決方案。

(三)

在今年四月十四日,立法院關於過動症篩檢的專題報告裡,立委林淑芬針對蘋果日報這一則報導說:

「我現在要(把質詢拉)回到教育部國教署。2013年有一則新聞,他說,高雄有一所國小,全班才二十八個人,有十二個人服用 ADHD(藥物),這個事情是不是一個事實?(林淑芬望向官員等待三秒沒有回應,繼續說)這很著名的新聞報導,而且大家經常拿出來討論的啊,這是不是一個事實?(又等了三秒沒有回應)你們沒有掌握,你們不知道。你們都知道今天要討論ADHD這個問題了,你們沒有準備。」

林淑芬點出重要問題:所謂一個班級二十八人有十二人服用過動症藥物,是不是一個事實?沒有人可以肯定回答。如果有,這是合理使用,還是濫用?我想恐怕也是沒有人可以回答。一個不曉得「是不是事實」的傳聞,卻透過蘋果日報頭條以及天下雜誌粉絲團大放送,在各種相關場合不斷提出。

這件「二十八人有十二人服用過動症藥物」的爭議事件,發生距今恐怕已經超過三年,小孩已經長大,班級勢必也已經拆散,要查證也越來越困難。

我們要一直傳送這個「不知道是不是事實」的爭議事件嗎?

林淑芬點出問題所在:權責單位是教育部國教署,以及各地教育局。媒體記者與熱心的社運人士有查證上的困難,應該要把問題反應給教育局,由衛生局協同教育局調查。如果地方教育局在調查上遇到困難,國教署可協助調查。權責單位調查結束後,再對媒體與社會大眾發佈。

記者或社運人士或許會擔心,權責單位會處理、有能力處理嗎?這就是媒體與民代可以著力、監督的地方。經費哪裡來?調查人力哪裡來?收案標準在哪裡?標準作業流程在哪裡?如果能確立一個大家能信任的調查機制,其他爭議事件也可以比照辦理。

媒體結合民代、社運人士與專業人士,協助教育局與衛生局主導的調查,等調查報告出來再報導,這樣的流程不是更完善嗎?或許,現在台灣的媒體編輯檯,已經失去追求真相的耐性。

(四)

專業人士在遇到這些爭議問題時,理論上應該向專業組織與政府架構的內部調查機構申訴,而不是直接訴諸外部群眾。是的,也許我們不信任現有的調查機制,但直接訴諸群眾也會有訴諸群眾的後遺症。

到底這個「一個班級二十八人有十二位學生服用過動症藥物」的傳聞,真相如何?我聽過其他跟李佳燕醫師說法不同的傳聞,這些傳聞我無法分辨真假。沒有調查,就無法接近真相,我們就永遠只能抱怨「不知道是不是事實」。

追求真相總是要付出代價,不管是金錢、人力或所謂的「和諧」。風評不錯的獨立媒體「報導者」的創刊代表作之一是:派記者到「舉牌人」行業裡臥底,以單一報導能帶來的流量來計算,顯然是嚴重虧損。要建立具公信力的調查機制絕對不容易,但至少,我們也不應該讓「不知道是不是事實」的懸念,一直放在心底、永遠無法消除。

後記:

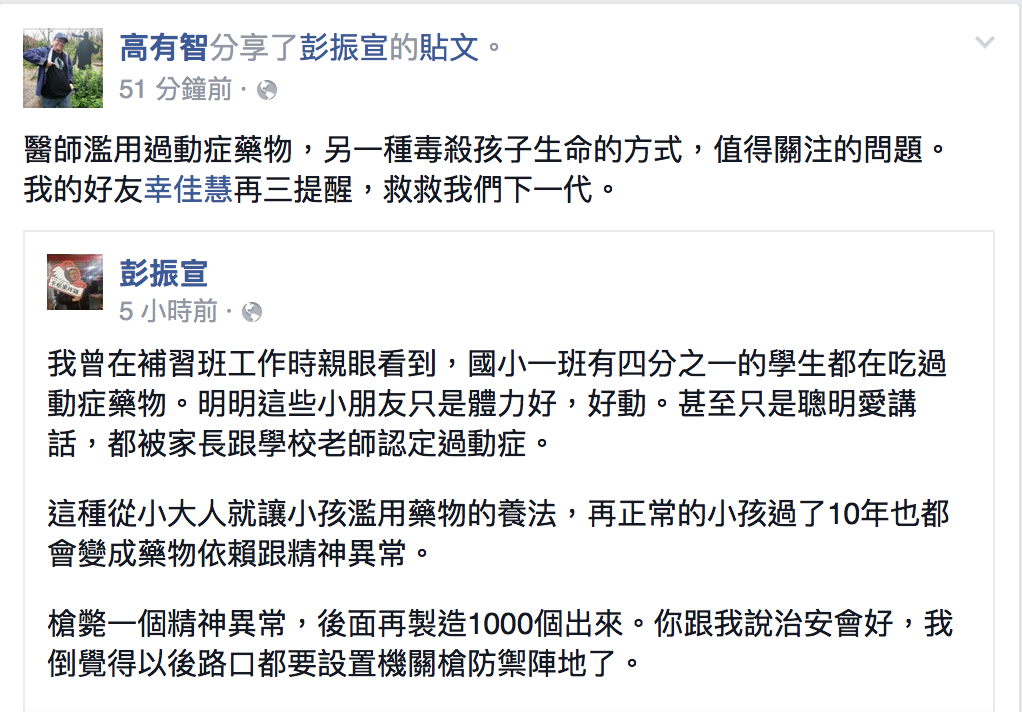

在原民台副理高有智先生的臉書上看到的訊息,是我寫這篇

看到這,到底有沒有彭振宣先生所說的事實?如果有,高有

誰能為我們調查真相?初步調查,恐怕還是要靠權責單位,

蘋果日報的新聞在2013年刊登,但我到最近才寫這篇文

林淑芬立委這麼說了,以後如果有人發現有這種一班學生很

我在文章裡一再強調的是「查證的艱難」。有些網友傳播這

最該被質疑的是媒體。媒體可以施壓要求政府單位調查,等

我記錄林淑芬的發言,放大林淑芬的發言,就是要告訴大家